自治体営業 無料相談

- 自治体営業のやり方が分からない。

- 営業リソースが足りていない。

- 自治体ビジネスのポイントが分からず不安。

などお困りの方は、お気軽にご相談ください。

はじめに

こんにちは!リクロスの木藤です。

こちらのページでは「自治体営業とは?」について、自治体(市役所)、法人営業(リクルート)、自治体営業(リクロス)を実際に経験してきた私が徹底解説します。

ここ10年ほどで、少子高齢化や地方創生、DXの推進といった社会課題の増加に伴い、「自治体営業」や「公共営業」に少しずつ注目が集まっています。

民間企業の力を積極的に取り入れる自治体も増え、「官民連携(PPP: Public-Private-Partnerships)」や「公民共創」を所管する専門部署が設置されるケースも珍しくありません。専門部署がない場合でも、企画部門が自治体の総合計画とともに「官民連携」を担うなど、自治体と民間企業の関係がより密接になってきています。

一方で、自治体を相手にした営業活動には、入札制度や公的な手続きの必要性など、民間企業相手の営業とは異なる特有のポイントが存在します。これらの違いを理解せずに営業を進めると、思わぬ壁にぶつかったり、成果が得にくかったりする場合があります。

本記事では、「自治体営業とはいったい何なのか?」という基本的な疑問から、自治体営業の特徴やスケジュール上の注意点、そして直面しがちな課題まで、私自身の経験も踏まえながら詳しく解説していきます。自治体営業を成功させるためのヒントを豊富にお伝えしますので、是非最後までご覧ください。

それでは見ていきましょう!

自治体営業の定義

自治体営業とは、自治体(地方公共団体。都道府県や市区町村のこと)に対して、自社の製品やサービスを提案し、契約・導入を目指す営業活動のことです。ICTシステム導入、公共施設の改修・維持管理、地域活性化事業、広報関連ツールなど、自治体が取り組むさまざまな領域が対象となります。

個人営業(BtoC)や法人営業(BtoB)の場合は、主に顧客(消費者・企業)の利益やニーズを満たすことが最優先となりますが、自治体営業では地域の課題解決や住民サービスの向上といった「公共性」を重視する点が大きく異なります。そのため、提案内容には社会的な意義や公共サービスとしての効果が求められるのが大前提です。

自治体営業(BtoG。GはGovernmentの頭文字)はあくまで営業活動なので、自社の利益を追求すること自体は全く問題ありません。しかし、自治体側が「あなたの会社が儲かるだけだよね」と感じるような提案では、当然受け入れられないでしょう。

自治体にとっては、地域住民が安心して暮らせるインフラやサービスを整備することが最優先事項です。民間企業としては、この公共性の高い需要に応える提案を行うことで、社会に貢献しながら自社のビジネスチャンスも広げられるのが自治体営業と言えます。

自治体営業の特徴

次に、自治体営業の特徴について解説します。商材によって多少の違いはありますが、以下に挙げる点は、自治体を相手に営業活動を行う上で共通する特徴です。

厳格な入札制度・提出書類の多さ

自治体は公的資金(税金や国・地方交付金など)を運用して事業を行っているため、資金の使途や契約手続きにおいて厳格なルールが定められています。

例えば競争入札では、参加資格を満たした複数の企業が価格や技術力を競い、最も有利(最適)と判断された企業が落札する方式を取っています。

そのほか、公募型プロポーザルでは、価格だけでなく事業の企画・提案内容、実績、技術力などを総合的に評価し、契約相手を決める方式を取っています。

これらの仕組みにより「公平性」「透明性」を確保し、特定の企業だけが有利になることを防いでいます。

また、一般的な法人営業では担当者との商談や見積調整を経て合意すれば契約できるケースも多いですが、自治体営業では契約前後に多くのステップと書類が必要になることがあります。

具体的には、入札参加資格の登録、入札公告やプロポーザル公示の確認、審査、落札(契約相手の決定)、契約締結、納品、検査などのプロセスを経るのが一般的です。

提出書類などは各自治体の公式ウェブサイトや担当部署で確認でき、電話などで問い合わせれば丁寧に教えてもらえるので、初めての方も安心して進めてみてください。

長い決裁(稟議)プロセス・年度予算スケジュールへの対応

民間企業では、担当者から上司への承認を得れば契約が進むケースが多い一方、自治体の場合は予算審議から議会承認までを経ることが一般的です。

また、自治体は通常4月から翌年3月までを1年度とする予算編成を行っており、企業側はこの予算スケジュールを考慮して自治体営業を進める必要があります。

そのため、商談開始から契約締結まで半年~1年程度かかることも珍しくありません。民間企業のスピード感とは大きく異なるため、中長期的な視点を持って営業活動に取り組むことが大切です。

実績を横展開しやすい

最後に、自治体営業の大きなメリットとして、導入実績を他の自治体にも提案しやすい「横展開のしやすさ」が挙げられます。

ある自治体で成功事例を積み重ねると、「他の自治体でも導入したい」という声がかかる可能性が高まり、こうした実績を武器に営業活動を広げやすくなります。

そもそも、自治体は税金を原資とする以上、厳しい目でチェックされるだけでなく、必ず説明責任を果たさなければなりません。実際のところ、「税金を喜んで払う」という企業や個人は少なく、多くの人が常に「無駄遣いがないか?」という目を向けます。

よって、「他の自治体がすでに導入している」という事実は、説明責任を大幅に果たしやすくし、自治体側としても安心して事業を進める根拠になります。

是非、「実績が新たな実績を呼ぶ」状況を目指しながら自治体営業を進めてみてください。

もちろん、自治体営業には他にもさまざまなメリットがあり、詳しくは自治体営業の魅力について解説した別の記事でご紹介していますので、あわせてチェックしてみてください。

自治体の予算編成スケジュール

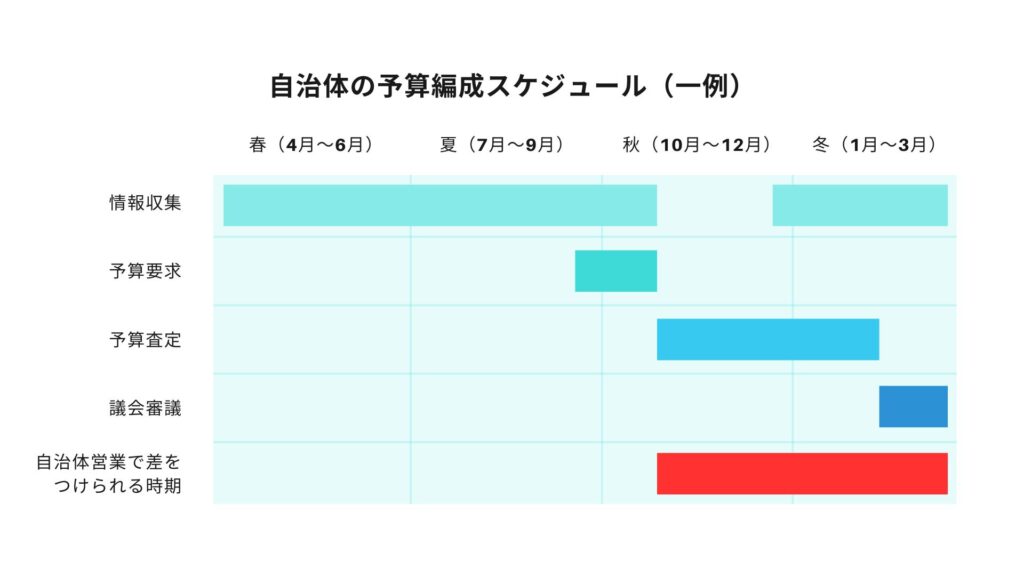

自治体の予算編成プロセスは、一般的に次のような流れで進みます。細かな時期や手順は自治体によって異なる場合がありますが、多くの自治体では似たようなサイクルをたどるのが特徴です。

なお、ネット上に出回っている情報とは多少異なる点もあります。実際には予算要求の締切月が自治体ごとに異なるため、ここでは「季節」を目安にご紹介します。

なお、自治体営業のスケジュールについて別途詳しい記事がございますので、あわせてご覧ください。

情報収集・予算要求(春~秋頃)

まず、自治体内部で各部署が翌年度の事業や施策に必要な予算を洗い出し、財務担当や首長(市町村長・知事など)に要望を提出します。

この段階で事業の必要性や具体的な内容をある程度詰めておくケースが多いですが、「ある程度」にとどめることも多いのが実情です。とりあえず予算額を確保しておき、予算が確定してから本格的に内容を固めるといった流れも珍しくありません。

このことから、「予算要求までに営業すればOK」ではなく、それ以降もまめに自治体への営業活動を進めておくべきということはお分かりになるかと思います。

予算査定(秋~冬頃)

次に、財政部門や首長・副首長などが、限られた予算の中でどこを優先し、どの程度削るかを調整する「予算査定」を行います。この時期に、事業の継続や新規導入を行うかどうかがほぼ固まり、自治体としての重点施策も明確になります。

あまり知られていませんが、予算要求を締め切った後でも、高い緊急性や相応の必要性があれば予算要求してくれる自治体も珍しくありません。

提出した見積内容に変更がある場合や強い必要性を訴求できるのであれば、自治体へ連絡してみましょう。

議会審議(冬~年度末)

予算査定でまとめられた次年度の予算案は、議会に提出されて審議されます。ここで否決されるようなことがない限り、多くは正式に可決され、翌年度に実施する施策が確定します。

なお、予算は年度末の議会承認を経て確定しますが、自治体の首長査定の結果は12月~2月の段階で出ていることが大半です。予算案が議会で通る想定で自治体職員が次年度の仕様書作成を進めたりする場合もありますので、予算要求以降もコンタクトすることをオススメします。

自治体営業の流れ

自治体側の視点として自治体の予算編成スケジュールを見てきましたが、次に企業側の視点として自治体営業の流れを解説します。

詳しくは自治体営業のコツとして7つのフェーズ×3つのコツを記事にまとめています。

事前準備・情報収集

必要最低限の情報収集にとどめ、公表情報だけで判断せずに職員へのヒアリングでリアルなニーズを把握しましょう。

また、自社のサービス関連情報(強み・導入事例など)は確実に押さえ、職員が知らない分野はリードする姿勢を持つことが大切です。

アプローチ手法の確立

自治体へのアプローチ手法としてテレアポ、オンライン商談、フォーム営業・メール営業、対面商談、飛び込み営業、トップアプローチ、媒体掲載などいろいろありますが、まずはテレアポで反応を確かめてみましょう。

法人営業(BtoB)のテレアポはアポ率0.5%~1%が一般的ですが、弊社が10社様ほど支援した結果を踏まえると、自治体営業(BtoG)は5%~10%が一般的です。自治体営業においてテレアポは非常に有効で、成果が出なければ手法ではなく、やり方かサービスのどちらかが良くないと言えます。

また、自治体へ飛び込み営業する企業もけっこういますが、移動効率が悪く、その場で契約になることもなく、リモート(テレアポやオンライン会議)で十分成果が出るので、オススメしません。

初回コンタクト(テレアポ)

テレアポのゴールは「アポ獲得」とし、トークスクリプトを設計してください。

相手に負担をかけないよう短くシンプルに話し、断られた場合の切り返しを磨きましょう。資料送付だけで終わらせず、短時間でも良いので対面・オンライン商談へと繋げることを意識します。

打ち合わせ

地理的制約や予算を考慮し、対面とオンラインをうまく使い分けましょう。自治体はZoom、中央省庁はMicrosoft Teamsであれば対応可能なことが多いです。

営業においてヒアリングは重要ですが、まずは提案を行い、職員の反応から次のステップを考えることが重要です。

資料はオーソドックスで構いません。導入実績を入れることは忘れないようにしましょう。

予算要求フォロー

提出した提案書がそのまま使われるわけではないため、職員が予算要求用に資料を作成しやすいよう、必要な情報を提供しておきましょう。

3月の議会承認までは正式に決まっていないことを念頭に置き、継続的にコンタクトをとることが大切です。

入札・プロポーザル対応

公正な選定ではありますが、プロポーザルの場合は人がジャッジするので、人間関係や先入観が影響する場合もあります。民間企業の面接と同じですね。

悪い印象を与えないよう誠実に対応し、後から逆転が可能なケースもあると知って諦めずに提案をブラッシュアップしましょう。資料は「誰が読んでも理解できる」レベルを意識してください。

受注後対応

まずは仕様書通りの納品やサービス提供を行い、監査対象にも耐えうる形で着実に実行することが最優先です。

迅速な対応や定期的な進捗報告などで安心感を与え、良い実績を積み重ねましょう。自治体間の情報共有は活発なため、誠実な対応が次の受注へ繋がります。

自治体営業において大切なこと

次に、自治体営業において大切なことを解説します。

中長期的な信頼関係構築

中長期的な視点で見込みを育てることが自治体営業では不可欠です。

職員とのやり取りを通じて信頼を築けば、新たな施策や予算が出た際に声がかかる可能性が高まります。さらに、人事異動が多い自治体では、誠実な対応を続けることで企業としての評価が引き継がれやすくなります。

自治体営業に向いている人の特徴として、まず営業力の高さが挙げられます。行動量とコミュニケーション力、最低限の自治体知識があれば効果的に提案を進められます。

また、自治体の雰囲気に溶け込む柔軟性も必要です。見た目や態度、言動を調整して抵抗感を与えないようにしましょう。

最後に、細心の注意力も欠かせません。書類の読み間違いや解釈ミスは指名停止につながるリスクがあるため、ミスを防ぐ姿勢を徹底し、長期的な信頼関係を築いていきましょう。

予算編成スケジュールに囚われすぎない

自治体の予算要求や査定、議会審議が行われる季節を把握することは大切ですが、予算編成のタイミングだけに合わせるのはリスクがあります。予算要求後や議会審議の合間でも、新しい施策が急遽生まれたり、補正予算が組まれたりするケースがあるからです。

常に最新情報をキャッチしながら、柔軟にアプローチを続けることで、思わぬタイミングでの案件獲得につながることも少なくありません。

自治体ビジネスが特殊だと思いすぎない

入札やプロポーザルといった公的な仕組みは存在しますが、基本的な営業の考え方そのものは法人営業と大きく変わりません。

「自治体だから」と過度に構えず、民間営業で培ったノウハウをベースにしながら、必要に応じて入札制度や予算サイクルを学んでいけば十分に対応できます。

自治体営業は難しい?という疑問を持たれる方もいますが、難しくありません。自治体営業は「ちょっとクセのある法人営業」くらいがちょうど良い捉え方です。

自治体営業の課題

効率的なやり方が分からない

入札制度や長い予算スケジュールなど、民間営業とは異なる要素が多いため、どのタイミングでどのようにアプローチすればいいのかが掴みにくいという声が多く聞かれます。

自治体側の動向や業務フローを把握し、適切な手順で営業活動を組み立てる必要があります。

営業リソースが不足している

全国の自治体をターゲットにする場合、継続的に接点を増やすには手間も時間もかかります。

社内人員や予算が限られていると、入札・プロポーザル資料の準備から担当者とのコミュニケーションまで、一貫して行うのは容易ではありません。

参入初期の実績づくり

自治体は実績や前例を重視する傾向が強く、導入事例が少ない企業ほど信用を得にくいという課題があります。まずは小さな案件でも受注し、成功事例を積み重ねていくことで、横展開しやすくなるのが自治体営業の特徴です。

最後に

「自治体営業とは何か」という基本的な定義や特徴、スケジュール、課題などを紹介してきました。

公的資金を扱う都合上、入札制度や厳格な手続きがあるため、初めは難しく感じるかもしれませんが、実態としては「少しクセのある法人営業」というイメージです。これから参入を検討する企業様が増えていけば、自治体も民間企業も、さらには地域社会にとっても大きなプラスになるでしょう。

弊社では、自治体・法人営業・自治体営業の全てを経験した筆者が中心となり、企業様の自治体営業をサポートしています。営業代行やコンサルティングによってノウハウとリソースが足りない部分を補い、効率的かつ成果につながる営業体制を構築するお手伝いが可能です。

「自治体営業をもっと本格的に取り組んでみたい」「実績を積み上げていきたい」という方は、是非お気軽にご相談ください。皆様のチャレンジを全力で支援してまいります。